80年前,当日本帝国主义的铁蹄践踏中华大地,无数中华儿女以血肉之躯筑起钢铁长城。在这场关乎民族存亡的战争中,海外华侨华人以拳拳赤子之心,谱写了一曲曲气壮山河的爱国篇章。而在这支浩荡的爱国大军中,浙籍华侨朱镜宙的身影尤为闪耀——这位戴着圆框眼镜的浙江书生,曾在巴黎和会的屈辱中奋笔疾书,在殖民统治的压迫下坚守正义,以墨为刃刺破黑暗的抗日先锋,用文字点燃南洋侨胞救国热情的报界英杰。

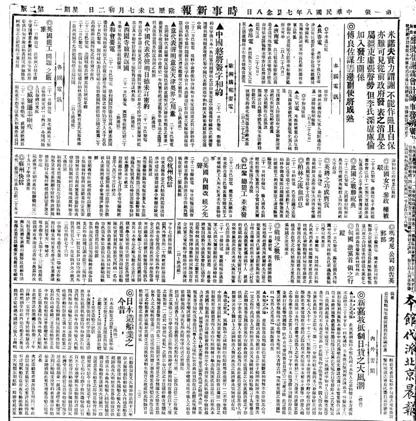

让我们走进新加坡国家图书馆,翻开来自1919年泛黄的《国民日报》,了解他的传奇人生。

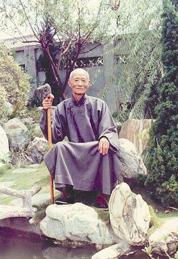

朱镜宙(1890—1985年),浙江乐清人,字铎民,章太炎的三女婿,中国新文化运动的活跃人物。抗战时期,朱镜宙临危受命在大后方为抗战积极筹资,为抗战贡献了自己的一份力量。

今年是朱镜宙诞辰135周年,也是朱镜宙任职新加坡《国民日报》总编辑105周年。日前,发现一批1919年5、6月间的新加坡《国民日报》,其中署名有朱镜宙的数量多达30天,报纸不仅记录了五四运动发生后南洋华侨对祖国局势的关切,更承载着朱镜宙以言论力促华侨团结的爱国精神和民族情感,展现了开明的态度。

报纸简介

20世纪10年代是中国的多事之秋。“武昌一夜枪声,结束了满清二百六十八年统治中国的局面。”朱镜宙在回忆录《梦痕记》如是记述辛亥革命成果。但是,1911年辛亥革命推翻了帝制,中国并没有就此进入宪政,更没有进入和平、稳定与发展。袁世凯出任中华民国临时大总统,北洋军阀四分五裂,各大军阀拥兵自重,为了争夺最高权力,纷纷投靠帝国主义,中国大地军阀混战连年。因国内形势紧张,以孙中山为首的革命党人为了巩固和发展革命力量,来到南洋等地力图建设成后方阵地,大造革命舆论,以争取广大华侨的支持,从而曲线革命。

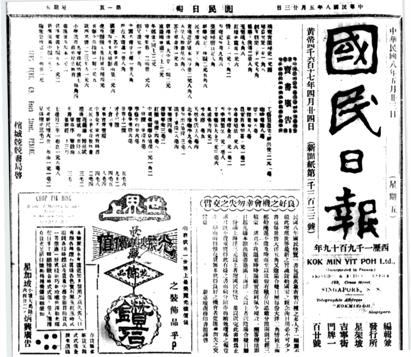

于是,1914年5月26日,《国民日报》在新加坡创刊,陈新政任总理,丘文绍为经理,总编辑聘雷铁崖。“《国民日报》创刊后即以中华革命党在新加坡的宣传机关报的名义而存在,成为革命党在新加坡的宣传喉舌。”据钟声《新加坡华文报<新国民日报>研究(1919—1928)》介绍,陈新政、李振殿等其他国民党人向英荷法美暹等地华侨华人募集股本,招得股款近3万元。“陈新政,福建人,侨居槟榔屿,业杂货。槟榔屿《书报社》《光华日报》、新加坡《国民日报》,皆为其所手创。国父(孙中山)奔走革命时,曾数度寓居槟城,颇得其助。”朱镜宙回忆自己因冯自由介绍得识同盟会会员陈新政,当时革命同志还有新加坡的张永福、陈楚楠、林义顺,雪兰莪的邓泽如,怡保的郑螺生。

《国民日报》的办报宗旨很快就引起了袁世凯的反击,指使当地政府对该报强加管束,而当地华侨在信息交流颇为封闭,信息传递极为缓慢的时代无法及时了解国内政局,更无法及时更新对国内政局既有认识,在他们的心目中,不管谁当家,刚刚建立的国民政府就是唯一合法的政府,任何反对这一政府的势力和个人则不为他们所认可。在这种情势下,《国民日报》的销量极小,作为一份销量极小的政党性报纸,资金周转困难,最终经费枯竭自然难免。1915年8月31日,该报被迫停刊,之后一度改出《国民杂志》,终也无济于事。后来,派薛木本来重振,1916年2月《国民日报》复刊。

任职始末

1919年1月18日,第一次世界大战战后协约会议在法国巴黎郊外的凡尔赛宫召开,即“巴黎和会”。27个战胜国派代表参加,英国、法国、美国以及意大利的代表被称作“四大”,主导了《凡尔赛条约》的制定过程。在1月27日和28日的会议上,出席和会的中国代表王正廷和顾维钧据理力争国家利益,维护民族尊严,要求归还山东,但日本企图借机将战前德国在中国山东的全部权益转由日本继承,英美法三国甚至不惜牺牲中国的权益,以满足日本的贪婪野心。此时国内,徐世昌就任中华民国大总统后,为谋求南北和解,结束内战,派出北京政府总代表朱启钤和孙中山的广州军政府总代表唐绍仪于2月20日在上海德国总会举行会议,但双方各持己见,和谈处在疆局。

远在新加坡的国民党员及《国民日报》董事洞察到这一局势的严峻性,为密切关注两个和会的动态,发好报馆声音,争取华侨力量,以期扩大革命党在南洋阵营,于是委托广州文化名人梁冰弦代聘编辑。这时,朱镜宙因在孙中山军政府出版过著作《民国政制改造论》,时与广州卫戍总司令徐绍桢等5人奉命代表广东世界和平共进会到上海向“南北议和”的双方总代表陈述意见,又在《申报》发表了其所起草的《广东世界和平共进会宣言书》,并言及“第一次世界大战后,世界和平之障碍在于远东问题,远东问题关键是中国问题,此问题一日不解决,则世界永久和平之望亦殊不可保。”以及致函时事新报记者讨论南洋建国以解决远东问题,力促祖国统一,由此名声大振。

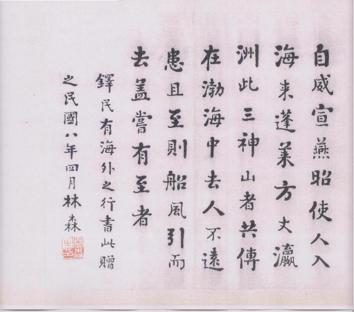

5月15日,朱镜宙与广东刘抱真自香港搭英商渣甸洋行Yat Sing轮船前往新加坡,接任《国民日报》总编辑兼主笔,并兼上海《时事新报》南洋特约通讯员。离开广州前,军政府参议院议长林森、军事委员会委员钮永建、军政府秘书俞凤韶以及徐绍桢都赠言相送。是月21日,《国民日报》“本报启事”连续三天通告朱镜宙抵达新加坡消息,“兹已由祖国遴聘朱、张、梁三君来社主持笔政,除张君先到外,而日昨朱、梁二君亦已同时抵叻。二君品学兼优,不日定有名言伟论,以副阅报诸君之雅望也。”并胪列新调整的编辑部职员姓名及职务等信息:临时主任朱镜宙、协任梁一余,撰述张叔耐、协任古持公、冯勇三,翻译刘抱真,校对麦邺林。除朱来自浙江、张来自江苏外,其余5人均为广东人。

朱镜宙主持《国民日报》后,更加重视民主共和宣传,反对国内政局,抨击帝国主义。较比此前,报纸保持日出4大张16版,但内容更加丰富,版面更加规范有序,设有世界要闻、国内要闻、广东要闻、福建要闻、南洋要闻、本坡要闻及广告版面,加推巴黎和会、上海和谈以及五四运动等国内外时政要闻,并亲自撰写时评和社论,“力劝华侨,捐弃小我,相互团结于大中华民国之下。并说团结即是力量。”朱镜宙自豪地说,“在数个月中,(报纸)销数竟骤增三百余份,可见我当时的言论,在许多华侨社会中,已发生了很大的影响力。”此外大胆改革,6月14日起,在报纸首页印刷“敬告侨胞速醒 振兴国货 挽回利权”“我为中国人必用中国货”等醒目文字。6月20日,将副刊改名为《新国民》,设新政潮、新小说、新思潮三块内容,“以容纳世界最新思潮、最新学说,翼一新我国民之耳目。”《新国民宣言》发出强烈的政治因素,“改造世界、改造国家,吾辈责也。”

8月6日,《国民日报》遭英殖民地当局查封。朱镜宙在《梦痕记》记录了当时经过,“接到英政府通知后,聘请英籍律师与之交涉。英政府毫不隐瞒地说:只要朱某离开报馆,国民日报仍可在新加坡照常出版。”当经理谢文进告诉这个消息时,朱镜宙就问文进:“你的意思怎样?”文进说:“我们寄人篱下,还有什么话可说!”“好!那,我就离开报馆。”1919年10月1日,更名后的《新国民日报》重新刊行,谢文进任经理,张叔耐为总编辑。1939年4月,《新国民日报》与爱国华侨领袖陈嘉庚创办的《南洋商报》合并,成为南洋报社公司属下报纸。1983年初,《南洋商报》和《星洲日报》合并,出版新加坡《联合早报》与《联合晚报》。如今该报平日发行量约为20万份,除新加坡发行之外,也在中国大陆、中国香港和文莱等地少量发行,是获准在中国大城市发行的海外华文报纸。

文章盘点

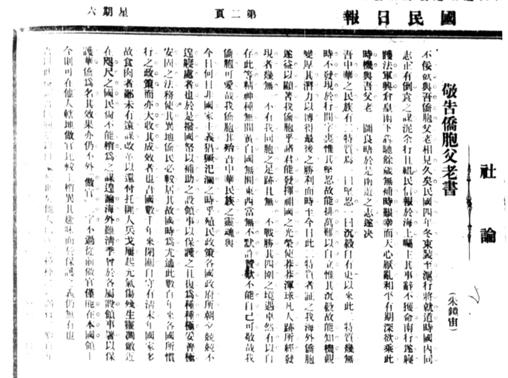

朱镜宙在《国民日报》的开篇文章是他到达新加坡的第3天,即5月23日,题目叫《上海和会之观察》。针对当时“上海南北和平会议又告决裂,国人皇皇颇虑战争之复起”,他以自己从祖国刚来、曾亲历南北和平会议的奔走者及观察之所得,采用“时评”方式,向远在南洋的海外侨胞分析和谈进行中的决裂现象,“不仅一次而止,或一而再而三,皆在不可知之数。”认为这或为“间接促进和平之一种方法”。紧接着,他的社论《敬告侨胞父老书》连载在24日、28日、29日及次月2日、4日,以通俗语言、中外事例,激励引导侨胞“保持海外固有之地位,力图前途之发展,不可因‘省界’‘党争’为大团结上之障碍,自觉以改良其旧式的奋斗精神与形式,切勿以眼前之境遇为已足可也!”

据张朋强《朱镜宙年谱》介绍,此后,朱镜宙的时评、社论接连不断见刊于《国民日报》。5月26日,时评《欧洲和会与中国》,他谴责欧洲和会牺牲中国权利而维护日本利益,当知和会之价值已不难概见,今后国人惟有自觉自救。27日,在时评《蔡元培先生辞职》文中,盛赞蔡元培主持北京大学以来,成绩斐然,今为保全学生而辞职,直言“为我国沉沉黑暗之教育界前途放声大哭”。28日,时评《对外无党事》。30日,发表时评《南北和会决裂》,陈述决裂的根源在于双方代表意见之龃龉,深望北京政府及早让步,共造国家前途。31日,时评《呜呼中国之武人》,抨击护法军兴以来,北方军阀不图维护法律之尊严,只在争讨钱地。然而,值得注意的是,朱镜宙的身体在那段时间很不好。“抵新加坡后即卧病,前后凡二十天。”两个月后的27日上海《时事新报》报道了这事情。

6月2日,《国民日报》刊登朱镜宙致电广州军政府林森议长、吴景濂议长、褚辅成副议长等众、参两院全体议员的公开信,他提请致电美国总统威尔逊的代表及其国会,反对和约草案意见书内容,不能签约,并提醒国人特别注意。6月4日,发文《不战不和之中国》,次日加推时评《到底谁无诚意》。6日,他以《闽事感言》时评对救国事业的期望。7日,发表《为南北和会进一言》和《送陈嘉庚先生归国》时评2篇,感叹陈先生捐资办学“为教育界泰斗,当垂不朽”。9日,刊登社论《禁止武人组阁》之《武人组阁之弊害》。次日,发表时评《段祺瑞仍无悔祸之心》。11日,又社论《禁止武人组阁》之《武人组阁之经过》。同时刊文《一波未平一波又起》,时评山东问题还未处理好,内外蒙古争议又发生,叹息北京政府的外交无能。12日,发表《蔡先生果能北还乎》,遣责北京政府统治下的“中国式之半官僚性质”的学校没有言论自由、思想自由权,不利学术进步。

6月13日,朱镜宙的时评《统一铁路问题复活》刊登,他说“各国与吾国所订之路线皆为政治上之势力圈”,北京政府不重视此重大问题,但我们要有办法掌握陈议权。14日,发表时评《可怜之东亚武夫》,16日时评《中外政府之反比》,17日时评《文明行动》、社论《答朽木君问》,引导侨胞热爱祖国。18日,在时评《学生以爱国得罪》文中,他强烈批评北京政府被捕学生,并扬言学生爱国演讲,不要暴力相加,应该理性对待。19日,时评《根本救济》,朱镜宙勉励侨胞要努力,积累资本,设立工厂,为救国之根本。20日,时评《制宪》的重要性。21日,时评《为我可敬可爱之同胞进一言》,署名“铎”字,此为其名字字号“铎民”的首字。需要注意的是,他此前在《国民日报》都是用“镜宙”署名,并且这是在该报见到朱镜宙文章的最后一篇。据新加坡国立大学图书馆公开的数据库显示,《国民日报》随后仅印了6月23日、27日、28日、30日报纸,7月份起再也没有出现过。

《国民日报》为何在朱镜宙手上停办?原因很明白,朱镜宙以言论激励华侨大团结,批评殖民地政治,引起英政府仇视,被迫辞职整顿报馆。“消息传至新加坡,华侨学生同样群情激愤。”朱镜宙在《梦痕记》记述了五四运动发生后他在新加坡引导学生爱国,一天上午,他与梁绍文在华侨领袖庄希泉的橡胶园作客,得知“养正学校某教员,以学生名义,通告全埠各校,于当日上午,借新加坡华侨总商会,讨论向新加坡总督请愿,代电英国政府,为我国代争山东问题。”朱镜宙随即说他们认错题目了,于是大家驾车前往。他劝说学生,“爱国运动值得赞欢与钦佩。但有一点,我们却不可忘记,这里是新加坡不是中国。新加坡是英国属地,并不是独立国。新加坡总督是英政府所任命的属员。”“我国巴黎和会的失败就因英日事前有了密约所致,所以无法替我们仗义执言。”他还说,“新加坡政府,对于侨校向取放任态度,原因很简单,是因我们没有政治企图。一旦发现我们的小学生,也要过问政治,从此华侨教育,巩不能像现在那样自由了。”

朱镜宙同样反对以焚毁方式抵制日本货物。他劝告华侨要冷静处置,“即使是日货,我们既已买来,就不是日本人所有了。现在将它焚毁,损失的不是日本人,而是我们的华侨。要用的东西,总归不可缺少。今日凭着感情,破坏掉,风潮一过,又去买回来,那不是抵制日货,而是推销日货!”他强调根本问题,只有我们自己多办工厂,有了国货代替,除了洋奴,哪个人乐意去买日货。是年7月27日、28日,上海《时事新报》连载了朱镜宙的《新加坡抵制日货之大风潮》,详尽记述了“六月十九、二十两日间,新加坡抵制日货大风潮始末”。然而,朱镜宙的爱国爱侨言行引起英殖民地政府密切关注,“事后,我接到几封匿名信,说我反对学生运动,要用激烈手段对付我。”“恐吓信又接二连三地来了。”不仅如此,英政府还颁布华侨学校管理条例,并不时派督学分赴学校督导。“当时被递解回国的有庄希泉与南洋女校校长余佩皋等多人。”据朱镜宙回忆,自己“没有给他们以递解出境的口实,所以只好用政治手段,使我自动离开报馆。”

今天,当我们重读这些激昂文字,合上泛黄的报页,朱镜宙伏案疾书的身影犹在眼前。他的故事证明:爱国不分地域,文字亦是枪炮!正如他在《梦痕记》中所书:“团结即是力量。”在纪念反法西斯战争胜利80周年的今天,让我们铭记这份“心系桑梓、笔震南洋”的赤子情怀,在历史的长河中,每一滴墨都是民族复兴的星火,这份精神将永远在中华民族伟大复兴的征程中熠熠生辉。

来源:青田传媒